石神井川の源流を探して

ある日、小金井公園を散歩していたら、「石神井川上流端」の看板に気が付きました。

石神井川は、東京北部を東西に横断し、隅田川に注ぐ荒川水系の一級河川です。それが、こんな所に石神井川の起点があるのが意外でした。そして、上流端より先にも川筋が続いているようです。

さあ、石神井川の源流部探検に出発です!

クリックすると大きくなる画像もあります。

2014年10月12日、まずは、多摩湖自転車道路から見下ろした、下流側と上流側です。けっこう深く谷になっています。既に川には水は見えません。

多摩湖自転車道路は、多摩湖から武蔵境の浄水場まで続く、水道管の上に作られた自転車道です。道の両脇には桜や草花が植えられ、沢山の人がランニングや散歩を楽しんでいます。

長久保橋で鈴木街道を越え、小金井公園の北のへりにそってゆくと、

池があります。現在は石神井川と繋がっているようには見えませんが、かつては水源の一つだったのでしょうか。

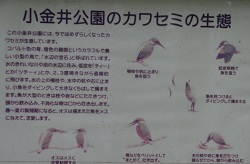

この池にはカワセミがいるようです。沢山のカメラマンが、凄いカメラをかまえていました。私は鴨君を一枚。

池の傍に、小金井公園の入り口があり、そこに石神井川上流端の看板があります。

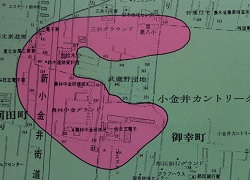

写真右、右側が小金井公園、左側が小金井カントリークラブです。

小金井公園は、面積約80ha都立公園の中でも最大規模の公園で、日比谷公園の4.8倍、上野公園の1.4倍です。1940年(昭和15年)に紀元2600年記念事業の小金井大緑地として計画され、戦時中は東宮仮寓所が置かれましたが、戦後返還され、1954年(昭和29年)1月に「小金井公園」として開園しました。公園内ある江戸東京博物館には、「千と千尋の神隠し」のスタッフが見に来た、銭湯や下町の商家建築が展示されています。(スタジオジブリは小金井市にあります。)梅や桜の名所で、園内には、武蔵野の雑木林も残されています。

小金井カントリー倶楽部は、1937年(昭和12年)10月3日開場と、日本のゴルフ場の中でも古い歴史を持ち、歴代総理大臣もここでプレーしたそうで、土日の駐車場では、黒塗りの車と運転手さんの群れを見ることができます。

ここまでは開渠ですが、ここから嘉悦大学までコンクリート蓋となります。やはり水はほとんどありません。

嘉悦大学構内は、開渠となっています。水は全くありません。大学構内に入れないので、迂回します。

小金井街道で川筋を探すべく移動する途中、嘉悦大学の自転車置き場から小金井カントリー倶楽部が見えるので、見てみたのですが、川筋らしきものは見えませんでした。

ここの西にはNTTの社宅だった団地があるのですが、今は入れない為、鈴木街道まで戻って、小金井街道に向かいます。

小金井街道を北から南に見ると、V字に谷が形成されているのがはっきり見えます。

小金井カントリー倶楽部のまわりに道が無いので、また鈴木街道まで戻って八小前の通りに出ます。八小からは奈良時代の竪穴式住居跡が見つかっています。昔は再現された住居が建っていたのですが、壊れて以来更地になってしまいました。

八小前の坂道です。ここもV字に谷が形成されているのが見えます。

武蔵野台地の開析谷は、北向きの斜面が急で、南向きの斜面が緩やかだと言いますが、小金井街道の谷も、ここも、まさにそんな感じですね~。

ちなみに貝塚先生は、この非対称性の理由として、霜柱説を提唱されています。

一番低くなっている3つ目の道の所に来ました。小金井カントリー倶楽部側にも、川筋は見えません。低い所をたどって、武蔵野団地に入ってゆきます。

入ってすぐの所に、水路の開口部らしき蓋を発見。少しですが、水が流れています。

突き当りに見えるのが農林中央金庫研修所跡の樹木です。突き当りは高台になっているようです。

突き当りを右(北)に曲がり、すぐを左(西)に曲がると、坂の上に農林中央金庫研修所跡が見えて来ます。

北東の角から左(南)を見ると、V字の谷が見えます。

ここで川筋は3方を高台に囲まれ、行き止まったように見えます。

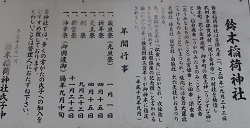

この日はここが源頭かなあと思い、鈴木遺跡資料館に寄って帰る事にしました。

鈴木遺跡は、昭和49年(1974)に鈴木小建設時に発見された遺跡です。

この発見により、これまで八小遺跡の竪穴住居跡を除けば、江戸時代に玉川上水が開通による新田開発から始まると思われていた小平の歴史が、約3万年前の旧石器時代にまで遡ることが明らかになりました。

ここで発見された磨製石器は、旧来新石器時代からと言われていたのに、旧石器時代の地層から発見されたため、発見された当時は世界最古とまでいわれたもので、今でも東京都最大の旧石器時代の遺跡だそうです。

また、発見された黒曜石のナイフは、箱根、長野県の輪だ峠、神津島で産された石で、こんな昔から広範囲に交易をしていた様子が伺われます。

鈴木遺跡の範囲は、石神井川源流部を取り囲むようになっています。

写真ではU字形ですが、近年、農林中金の研修所跡地内の発掘により、谷と遺跡の範囲がE字型であることが確認されたそうです。

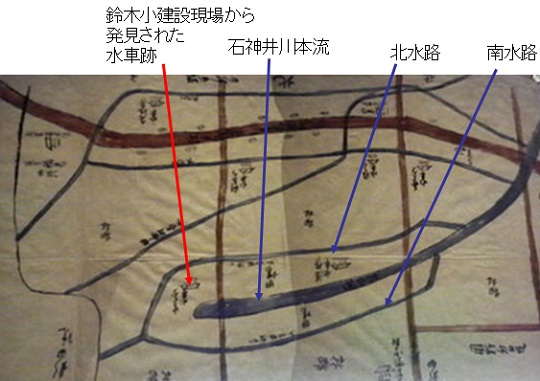

鈴木遺跡資料館の展示によると、江戸時代、鈴木新田開拓時に、玉川上水から分水して、石神井川の北と南に水路をつくったとの事です。2本の分水は小金井街道を越えた先で石神井川につながっています。

解説員の方によると、鈴木遺跡付近の湧水は旧石器時代には豊富に湧いていましたが、縄文時代には水源は東に1km位(小金井カントリー倶楽部のあたり)のところに移った為、生活するのに十分な水量を確保できなくなり、鈴木遺跡の遺物は、縄文時代以降のものは、少ないとの事でした。

今回の探訪は、突然思い立ったので、何も下調べをしないで歩いたので、Webにアップ前に、いろいろ調べてみる事にしました。

文献によると、「石神井川の源頭は小金井カントリー倶楽部西側付近で、かつての源流はさらに西の鈴木小あたりだった」と書いてあります。でも、今は全然水が流れていません。水路も嘉悦大学より上流側では確認できませんでした。どうなっているのでしょう?

まず、川の跡を見つけようと思い、Google Map を見ると、ちょうど地形図の谷のあたりに、途切れた水路が見えます。

航空写真で見ると、地図よりも長く水路が見えますが、小金井街道を越える所までは至っていないようです。

この水路、小金井公園と小金井カントリー倶楽部の堺の小道から見える可能性大です。

あ~、南側を歩けばよかったと反省。

次に、カシミール3Dを使って地形図と迅速測図(明治時代の地図)を重ね合わせてみました。

現場で見たところ、一番低くなっているのは、3つ目の道の所ですが、迅速測図では、川は八小の角あたりに記載されています。そしてその跡をたどってゆくと、今の三中のあたりで玉川上水と合流するのです。よくよく等高線をみると、小金井街道以西の川筋は谷のもっとも低いところよりも北寄りを流れていようです。

ここに描かれている川筋は明らかに石神井川の川筋とは違うようです。江戸時代の地図にある、北側の水路でしょうか。

小金井街道の東側も見てみると、迅速測図の川筋は、等高線を北に跨いでいるところがあり、小金井カントリー倶楽部に残っている川筋らしきもの一致していません。

源頭部の地形図を見てみます。等高線がV字谷の手前で90度折れ曲がって東西から南北にむいています。そして研修所北東角でまた折れ曲がって、鈴木小の方へ向かっています。つまり、等高線が、研修所北側の道と重なっているのです。

しかし、現場では気が付かなかったのですが、写真を見てみると、迅速測図のように、この道の途中が高く盛り上がっています。鈴木遺跡の解説員の方も、「近年の研究で、石神井川源頭の崖がU字型でなくE字型だったらしい事がわかった」と言っていました。

それに、鈴木遺跡のパンフレットにも、他の文献にも「鈴木小付近に石神井川の水源があったと思われる」と書いてありますが、地形的には明らかに研修所にも谷が繋がっていて、その先に池らしきものもある。。

ということは、研修所のあたりと鈴木小に、湧水を源とする石神井川の源頭があり、武蔵野団地内で、合流して石神井川を形成していたって事?

あ~、これは、もう一度歩いて確認しないと!!!

というわけで、2014年10月18日に再度挑戦です。

上流端の看板の所までやってくると、なんと水が流れています。台風18号と19号が立て続けに通過した後だからでしょうか?ごうごうと音がします。

やったラッキーと、嘉悦大学の開口部まで行ってみると、水がありません。

では、水はどこからやって来たのでしょう。

上流端まで戻る途中、音が聞こえてきました。

柵の中をみると、小金井カントリー倶楽部の中に水路が伸びているのがわかりました。

上流端の看板まで戻ります。

小金井公園の池の方からの水路に気が付きました。でも、あまり流れ出ていません。かえって本流からの水が入って行っているようにも見えます。池からの水ではないような感じです。

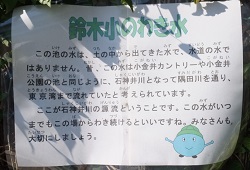

ここで、小金井公園内に見えない貯水池があるのを思い出しました。

看板によると、雨の後少しづつ石神井川に流れていくようです。小金井公園からの流れはこの見えない貯水池からのものでしょうか。

小金井公園と小金井カントリー倶楽部の間の道に進みます。

途中1か所川の土手が確認できました。V字谷の斜面の地形も確認できます。

坂を下りて小金井街道に出ます。江戸時代の地図にあった北側と南側の水路跡も一緒に探します。暫くは、小金井カントリー倶楽部の方が小金井街道より高いので、石垣ですが、そのうち柵に変わり、小金井カントリー倶楽部の方が低くなります。

小金井街道の最低地点に開口部を見つけました。道路下から出て、丸と四角の2本の水路に分かれています。水はありません。

右斜め前に柵で囲われた土地もあります。

小金井街道を北に進みます。

住宅地と小金井カントリー倶楽部の堺に小屋とマンホールの蓋があるコンクリートの土地が見えます。

北側水路と関係があるのでしょうか?

小金井街道を渡り、南に進みます。

最低地点開口部の斜め向いの柵の中です。水路関連の施設のようにも見えます。

歩道橋あたりからは、池と噴水が見えます。

八小前の鈴木中通りに抜ける東西の道が無いので、玉川上水まで南に進み、貫井橋で鈴木中通りに曲がり、鈴木中通りの最低地点に向かいます。

途中、南側水路に関連しそうなものは見つけられませんでした。

最低地点から、上流方向を見ると、なんと道路に「下水道管埋用地駐車禁止」と書いてあります!前回来た時は車が駐車してあって気が付きませんでした。

蓋付の開口部がありましたが、水はあるものの、流れは確認できませんでした。

この用地を真っ直ぐ進むと、住宅の間に草地の道が続いています。

やがて、住宅地より高くなってゆきます。

まっすぐ突っ切れないので、迂回します。

右(北東)に曲がると、最低地点を通って道が登ってゆきます。

左に曲がり、農林中金研修所の東側の道の最低地点の確認をします。2つ目の所が最低地点で、東以外の全ての方角が高くなっています。

最低地点を通り過ぎると、下水道管用地が現れます。

写真左が東側、写真右が西側です。研修所敷地に入っていきます。

研修所北東角まで戻り、さっきの道を真っ直ぐ進みます。道は一度登り、また下ります。

突き当りまで来ると、鈴木小が研修所より低い場所にあることが見えます。

このあたりを歩き回った結果をGoogle Mapにプロットしてみます。

鈴木小の湧水と研修所の湧水が武蔵野団地内で合流し、1本の流れになった様子が地形から伺われます。

研修所内の池の水源は湧水なのでしょうか?この跡地は、一部が小平市に寄付され、残りは戸建て住宅として売り出すようですので、もし池が残れば、見にいけるようになるかもしれません。

鈴木小の泉です。

新小金井街道沿いの崖の下に、グリーンオアシス 古代の泉と書かれた池があります。平成16年(2004)に発見されたそうです。なるほど、私が小学生の時には無かったので知らなかったんですね~。ここが石神井川の源流と書いてあります。

この泉の水は今も石神井川の最初の1滴となっているのでしょうか。

古代の源流探しの旅はこれで終わりですが、ついでに北側と南側の水路とごうごうと流れていた水の正体が知りたいので、もう少し周りを歩いてみる事にします。

鈴木小の脇の道を北に行くと、鈴木遺跡の看板のところで新小金井街道に抜ける細い道がありました。

アンドロイドアプリ「古い地図」を使うと、現在地と迅速測図を重ね合わせて見ることができるので使ってみると、この道が明治時代の川筋と一致します。おお!?ここが北側水路の跡地??

下水管用地をたどりつつ、「古い地図」を使って、北側の水路跡も探してみることにしました。

新小金井街道沿いのCOOPの脇には、研修所を抜けて下水道管用地が続いていました。

新小金井街道を越えても、ずっと真っ直ぐ続いています。北側水路の痕跡を探す為に、鈴木遺跡資料館の脇の道を西に行き、一つ目を南に曲がって歩きます。

少し行くと、住宅の境目が、不思議な斜めに切れています。反対側は四角形の土地利用です。

そのまま真っ直ぐ歩いて下水道管用地に出ます。

少し歩くと、「古い地図」上の川筋との合流点ですが、何も痕跡はありませんでした。

このまま下水道管用地を進みます。

下水道管用地は、小平市が緑道として整備しているようです。暫く歩くと水路を横切って、小平団地南東角付近につきあたりました。「下水道管理通路」、「平成元年2月25日」と書いてあります。

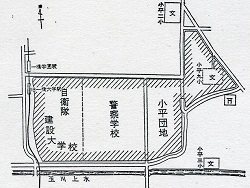

小平団地は、戦前は陸軍経理学校として使用されていた土地を造成し、昭和40年(1965)に入居が開始されたURの団地です。私が20年近く住んでいた場所でもあります。隣接して、関東管区警察学校と陸上自衛隊小平駐屯地があります。

10月12日に歩いた時確認しましたが、小平団地南辺と東辺は蓋がしてありますが、水が流れていて、鈴木街道との分岐点で用水路が顔を出し、鈴木稲荷神社の方に流れてゆきます。水は綺麗に澄んでいました。

一旦ここで、下水道管管理用地を離れ、北側水路の取水口を探しに戻ります。

回田本道りを、水路の痕跡を求めて歩きます。

若竹幼稚園付近で、さっきの横切った水路の続きを見つけました。玉川上水の方角から来ています。

しばらく歩くと、さっきのように斜めに土地が区切られている場所を見つけました。

しかし、「古い地図」上の水路は、回田緑地の上を通っています。

どっちが水路だったのでしょう。良くわかりません。

この後、付近を歩き回りましたが、結局これより上流の水路跡は発見できませんでした。

石神井川上流端へ流れ込む水と、下水道管用地の謎の手がかりを追って、鷹の台にある、「ふれあい下水道館」に行くことにします。

ついでに、「古い地図」に、さっき横切った水路が出ていたので、鷹の台までそれを追ってみることにします。

Google Mapに水路が見えた場所をプロットします。

i地点までは水が無いのに、j地点では水が流れていました。

h地点に行ってみると、水が流れています。

ここから流れを遡ると、分岐がありました。片側には水が流れていて、片側には流れていません。「古い地図」にはこの分岐が書いてありませんでした。この水路は何でしょう?流れる方向からすると、小平団地の南側から東側を流れる水路でしょうか?後で要確認です。

これより上流はGoogle Mapにも水路が見て来ました。

l地点で地下にもぐり、n地点で地表に出てきます。

これ以降、鷹の台までずっと、玉川上水と並行に流れていました。

玉川上水は、慶長14(1609)年頃の江戸の人口は約15万人に達し、水不足が深刻化した為、工事請負人 庄右衛門 清右衛門兄弟、工事の総奉行 老中松平伊豆守信綱、水道奉行 伊奈半十郎忠治により開削された多摩川の水を江戸に運ぶ為の人口水路です。 承応2(1653)年に着工し、わずか8か月後、羽村取水口から四谷大木戸までの素掘り(崩れの補強を行わずに掘削すること)による水路が完成しました。全長約43キロメートル、標高差はわずか約92メートルの緩い勾配です。

平成15年(2003)国の史跡に認定され、遊歩道などが整備されています。

小平市ふれあい下水道館は、1990年度に下水道普及率が100%を達成したことを記念してつくられ、地下25メートルに埋められている下水道管の中に入り、実際に下水の色やにおいなどを体感できる、全国でも初めての施設だそうです。

地上2階・地下5階の各階を結ぶらせん階段部分に、地中の様子がわかるよう、土の種類、年代とその説明が書いてあり、とても面白く、勉強になりました。図書室もかなり充実しています。

世界に誇る埋蔵品を展示する鈴木遺跡資料館があまりにチープだったので、期待していなかったのですが、大満足です。それにしても鈴木遺跡資料館、可哀想すぎます。。。

産総研地質調査総合センターの地質図とGoogle Mapを重ね合わせた地図を見ながらまずは武蔵野台地の成り立ちについてのおさらいです。

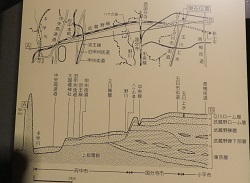

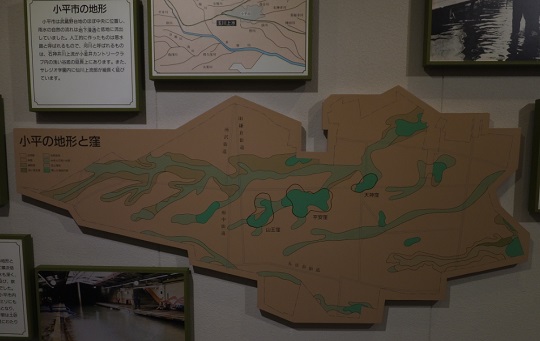

ふれあい下水道館の各階を繋ぐ階段に展示してある、武蔵野台地地面の断面とその解説、貝塚先生の「東京の自然史」によると、武蔵野台地は、13万年から1万年前の間に古多摩川によって形成された扇状地で、河成段丘群と海成段丘群から成っています。関東山地を出た古多摩川は、青梅あたりから自由に氾濫しつつ、北東方向(武蔵野台地北西部)にも流れて、古荒川に合流していました。

約2万年前から約1万3千年頃の立川断層による隆起の影響で、古多摩川は、北東方向への流れを止められましたが、その延長川の名残である広い谷底に、もとの流路を引継いで、湧水や雨水を集めて、「不老川」(としとらず)、「柳瀬川」、「黒目川」、「石神井川」等が出来ました。そしてそれらの川は、現在、新河岸川/隅田川と合流しています。

武蔵野台地上は、富士山、箱根、八ヶ岳、木曽御嶽山等の火山灰により厚く覆われています。上から、立川、武蔵野、下末吉、多摩と呼ばれる各ローム層に区分されています。

鈴木遺跡は最上位の立川ローム層から発見されました。

扇状は砂層や礫層などの水を通しやすい地層となっているので、扇状地の中央部では川は地中を流れ、先端部で地表に現れることになります。その為、小平市など武蔵野中西部では、深い井戸を掘らなければならず、水に苦労してきた歴史があり、江戸時代に開通した玉川上水とそこから分流する各用水によって、やっと田畑を開墾することが可能になりました。一方で武蔵野東部や山の手では、湧水が豊富で、農耕や生活に必要な水も手に入れる事が比較的容易だったため、湧水の近くには、沢山の遺跡が残っています。

豊富な水量を誇った鈴木小付近の石神井川源頭も、立川断層の隆起によって多摩川からの水が途絶え、水源が雨水のみとなり、それ以降、江戸時代までは、じめじめした湿地で、季節や気候によって水が湧き出し流れる川筋があったのでしょう。

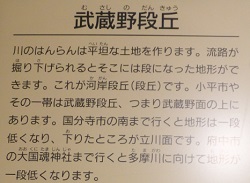

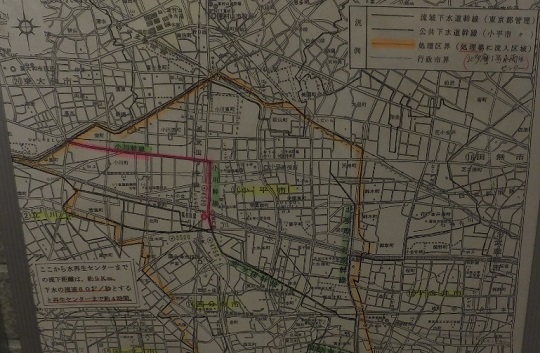

文献等により推測された、江戸時代の水路図です。

鈴木遺跡資料館の絵地図にあった、北側と南側の水路は、鈴木新田用水と呼ばれる水路でした。

江戸時代に玉川上水が開通し、鈴木新田用水も作られると、迅速測図にあったように、石神井川源流地帯にも水田が作られるようになったのでしょう。

下水道管管理用地と交わった、南西から北東へ向かう水路は田無用水、h地点の分水口は、大沼田新田用水の分水口のようです。

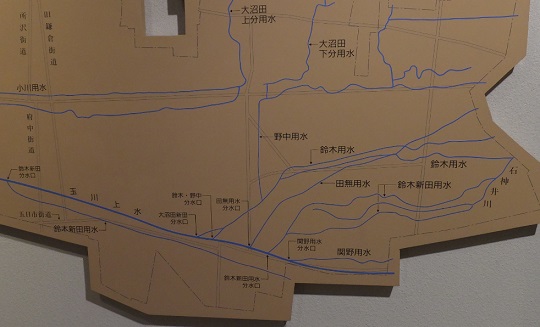

「小平の地形と窪」によると、やはり石神井川源頭部は二股に分かれています。

そして、鈴木小付近は「台地上の浅い谷底」、研修所付近は「閉じた窪地の底」と表示されています。

石神井川についての展示パネルによると、昭和20年代までは、石神井川沿いは湧水が豊富で、魚が取れるほど水量も多く、蛍も飛んでいたそうですが、昭和30年代に急速に宅地化が進み、水量が年々少なくなっていったそうです。

そして、あの下水道管用地は、「草花街道」で、玉川上水北側の水路は「新堀用水」。

名前がわかれば、由来も調べやすい!なんて良い資料館だ!!!

まずは、新堀用水について調べてみると、明治3年(1870)4月15日から玉川上水たまがわじょうすいに通船が許可され、玉川上水の上を船が行き来するようになった為、分水口の整備の一環として、この時に掘られたもので、千川上水までの計7つの分水口が、本用水から分水するように付け替えられたそうです。

あ~、だから展示してあった江戸時代の推定水路のパネルには新堀用水が書いてなかったんだ。納得。

次は、いよいよ「草花街道」について調べます。

地形図、迅速測図をみると、明治には水路跡はなく、現在は、水路跡らしき直線を見ることができます。

小平市の資料を調べてみると、「草花街道」は、「旧陸軍経理学校の排水路跡地を暗渠にした」との記載が。

陸軍経理学校とは、経理部士官候補生を教育する唯一の機関で、明治19年(1886年)8月に設立された陸軍軍吏学舎が前身です。昭和17年(1942年)生徒数の増加によって手狭になり小平に移転しましたが、敗戦時には、空襲の激化により、石川県金沢市に移転していました。

「小平市史」によると、旧陸軍経理学校跡地は、陸軍中野学校のようなスパイ養成所があると噂のある陸上自衛隊小平駐屯地、国土交通大学校(旧名建設大学校)、小平団地、9小などとして利用されています。

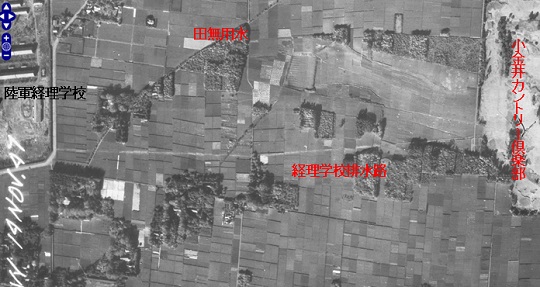

国土地理院 電子国土WEB上にある昭和22年(1947)に米軍機によって撮影された航空写真を見つけました。写真上の文字は私が記入しました。

これを見ると、経理学校から小金井カントリー倶楽部まで水路が続いているのがわかります。

国土地理院 電子国土WEB上にある昭和22年(1947)に米軍機によって撮影された航空写真拡大です。写真上の文字は私が記入しました。

これを見ると、石神井川源流部の川筋み見る事ができます。この頃は今の武蔵野団地あたりまで川筋が残っていたようですね。

国土地理院 電子国土WEB上にある昭和22年(1947)に米軍機によって撮影された航空写真です。

小金井カントリー倶楽部西側も、鈴木田用水北側、経理排水路又は鈴木田用水南側、そして石神井川の川筋っぽいものも写っている気がします。

国土地理院 電子国土WEB上にある昭和22年(1947)に米軍機によって撮影された航空写真です。

小金井カントリー倶楽部東側も、嘉悦大学から伸びる石神井川が3つに分かれて見える気がします。小金井街道沿いの開渠は鈴木田用水北側かな??

これで水路の位置の謎はだいたい解けたと思います。

最後の謎、台風の後、水が流れていた水路についても、この下水道館でヒントを手に入れました。

石神井幹線(雨水)です!!!

施工場所は、小金井公園北橋から小金井街道東側(石神井川河川敷)

小平市下水道マップによると、ほぼ新小金井街道上に、下水の処理区界があります。西側は合流式、東側は分流式です。

その為、新小金井街道西側の経理学校排水路は、北多摩一号幹線に接続されているようです。

そして、別の小平市の資料によると、新小金井街道東側の経理学校排水路は、雨水のみを集めて石神井幹線に繋がっているようです。

この図を見ると、石神井幹線は、石神井川の川筋に沿って埋設されたようですね。

とすると、小金井街道沿いの開渠は石神井幹線に小金井街道付近の雨水を落とし込む口だったのでしょうか。あの場所が一番低くなっていたし、道路の両側には雨水路が見えていたし、新しそうだったし。。う~む。。。

そして、いつもは水が流れていない石神井川上流端で、台風の後だけ水が流れていた謎。これは、3m近くある巨大雨水管は、雨水を貯める機能も持っているそうなので、台風の後、溜まった水をを流していたのだと思われます。

ところで、鈴木小の泉の水は、石神井幹線に流れ込んでいるのでしょうか?泉の説明に「ここが石神井川の源流です。」と書いてあるからには、流れ込んでいると思いたい。

そして、研修所の中でも、大雨が降ると水が湧く泉があって、その水も合流しているんじゃないかなぁ。なにせ、「閉じた窪地の底」ですもんね!

現代の石神井川の最初の一滴も、長い長い時を経て、再び旧石器時代と同じ水源から始まっていると想像すると、なんだか楽しくなります。ナウマンゾウも鈴木遺跡に暮らした人々も、豊かに湧く、この谷の水を飲み暮らしていたのかしらん。

家の近所にもこんなに面白い場所があったとは、今まで気が付きませんでした。やっぱり川を歩くのはやめられませんね~。

更新 2014/10/22

お問合せ

お問合せ