新河岸川を歩こう!

3日目 岩淵水門 から 浮間橋まで

今日は、東京メトロ南北線 志茂駅から歩きます。

志茂駅前の環状8号線から志茂銀座商店街(古道)に入って暫く歩くと、西蓮寺に向かう角に、志茂庚申堂(地図b)があります。線香の灰を「いぼ」につけると「いぼ」が落ちるそうです。

「見ざる、聞かざる、言わざる」の水盤も。

この三猿ですが、猿(申)繋がりで、天台宗の総本山比叡山延暦寺の鎮護社の日吉大社(日吉・日枝・山王神社の総本宮)と繋がっているようです。これから行く熊野神社に天海上人の匂いがあるように、ここも何か関係があるのでしょうか。。

ちなみに、三猿は、インド、エジプト、ヨーロッパなど、世界各地にあるそうです。

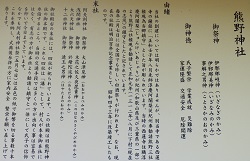

熊野神社(地図c)。鎌倉時代末期の1312年、西蓮寺の淳慶阿闍梨が和歌山の熊野三社権現を勧請して創建。祭神は、伊邪那岐神、伊邪那美神、事解之男神。末社は阿夫利神社、浅間神社、速玉神社、水神社、飛鳥神社、梛野原稲荷神社。明治の神仏分離令により、熊野神社の御神体であった熊野三社権現像は今は西蓮寺に安置されています。

ここでは、熱田神宮や、下鴨神社でも行われる「歩射」(おびしゃ)という、矢を射る神事が、毎年2月7日に行われています。これは、旧暦の正月7日に魔を祓い豊作を祈願する神事で、的を射た結果で年占をし、その後、白酒(今は甘酒)と切り餅を振舞うので、白酒祭りと呼ばれ親しまれています。他の神社は丸い同心円が書いてある普通の的なのですが、この神社の的には大きく「鬼」と書いてあります。社務所の縁側に置いてあったのですが、1m角くらいの大きな的でした。

この神社は、加門七海氏によると、この熊野神社は、隅田川/荒川を江戸/東京の青龍とする為の結界を守護する、重要な神社だという話です。

そして、熊野神社の裏手は今は公園となっているのですが、1968年に建替えられた、熊野神社本殿の参拝の方向の延長線上にぴったりと、新河岸川堤防1の始まりがありました。

そしてなんと、その延長線上に、1982年に建設された新岩淵水門もあるんですよね~。

今もこの地域の尊崇を集める熊野神社は、どんな歴史を秘めているのでしょうか。

新志茂橋(地図d)。1980年開通。

川底を浚渫しています。こうした不断の努力で洪水から東京を守っているのだなぁ。

荒川知水資料館(地図e)に入ります。ここは荒川について色々な展示がしてあり、一見の価値ある資料館です。

左 水準基準 岩淵基準点。荒川の河川工事を行う時に高さの基準としています。標高(T.P)0mのとき、A.P+1.134m。おお~霊岸島水位観測所を思い出しますね!

右 水神社

屋内展示を結ぶ階段に、「荒川新発見」という東京新聞に連載していた記事が貼り出してありました。これがとても面白くて、1冊の本になったものを購入してしまいました。

岩淵橋(地図g)。1981年開通。

お地蔵様(地図f)は、子供の水難事故が多かったので、供養の為に作ったと由来に書いてありました。

八雲神社(地図h)。創建年代は不詳。祭神は建速須佐之男命。末社は水神社、市杵島神社、御嶽神社、稲荷神社、第六天神社、白山神社。総本社は京都の八坂神社。江戸時代には日光御成道の岩淵宿鎮守として崇敬篤かったそうです。神仏分離後は、赤羽八幡神社の兼務社となっています。鳥居の脇には、延命地蔵もありました。

昔は、素戔嗚尊にちなんで氏子はキュウリを食べなかったそうです。水辺なのにキュウリを食べないとは、河童を忌避している??

水神社だけは、他の末社とは別になっていて、川の方向から参拝するようになっています。もともと、岩槻街道新荒川大橋際に鎮座されていましたが、河川敷地にかかり八雲神社の境内に移転されました。

荒川川の堤防の上に高水流量計測見通し杭(地図i)がありました。

一般に、河川の流量は直接計測することができないため、河川の流速を計測し、それに横断面積を乗じて流量を算出します。高水流量観測とは、河川の洪水時の流量を観測することです。観測方法としては、一般的に浮子法が用いられ高水流量観測の1手法である浮子観測は、浮子を一定区間流し、その間の通過時間と区間距離から浮子の流速を算定する。見通し杭とは、その一定区間の起点と終点となる横断位置のことである。

この橋以降、しばらくは、耐震補強工事で、橋の下の遊歩道が通行止めとなっていました。

新荒川大橋。昭和3年の1928年開通。

昔は新河岸川川が荒川でこの辺りに渡し場がありました。川の両岸には岩淵宿と川口宿があり、「広重の川口の渡し」には岩淵(赤羽〕側からの望んだ荒川と善光寺が書かれています。 渡船場は、奥州との交流上の拠点として古くから利用されており、鎌倉幕府を開いた源頼朝の挙兵に合わせて、弟の義経が奥州から参陣する途中、ここを渡ったといわれています。また、室町時代には、関所が設けられ、通行料は鎌倉にある社の造営や修理費などに寄進されました。 徳川家康が日光東照宮に祭られた2第将軍秀頼の時代から、将軍や幕府関係者は、日光街道を通らず、岩淵を通る、この日光御成道と呼ばれる岩槻道を日光東照宮参詣の専用道として利用するようになりました。そして岩淵宿はその第1の宿として栄えました。

ちなみに岩淵町は丁番の設定のない単独町名です。八雲神社にある「岩淵町名存続之碑」は、 昭和37年に制定された「住居表示に関する法律」により、 全国的に由緒ある地名が消えていく中、 町民の方々の地道な存続運動を続けてきた結果、 存続することになったことを記念して建設されたとの事です。古い地名は、その土地の歴史を伝えるものなので、できるだけ残してほしいのですが、なんで味気ないxx町??丁目にしちゃうんでしょうね。悲しい。。。

ここで気が付いたのですが、東京都と埼玉県の県境は、荒川の真ん中ではなく、荒川を渡る前の土手でした。

東北本線新河岸川橋梁(地図k)。昭和2年の1927年架橋。

土手に野生のサクラソウが!?

土手の道が工事中で通れないので、赤羽八幡まで大回りをすることにしました。

左 赤羽3丁目の小さな祠(地図l)。大きなケヤキに抱かれていました。

右 廣照山平等寺 真頂院(地図m)。創建不詳。真言宗智山派寺院。本寺の錫杖寺が天平12年(740)の創建と伝えられていることから、古寺と推察されます。

左 東北本線の下に変電所(地図n)がありました。

右 医王山東光寺 宝幢院(地図o)。戦国時代の直前の1461年、宥鎮和尚により開山。真言宗智山派寺院。真言宗智山派の寺院が続きます。

赤羽八幡神社(地図p)。創建は不詳。平安時代に坂上田村麻呂が東征の際にこのあたりに陣を敷き3神を勧請という伝説があります。その後、源頼光、源頼政、太田資清(太田道灌の父)、太田道灌らが再興修理しました。徳川家からも庇護や加増を受けています。

祭神は品陀和気命、帯中津日子命、息長帯比売命。末社は、赤羽招魂社、古峯神社、北野神社、御嶽神社、阿夫利神社、大山神社、住吉神社、稲荷神社、疱瘡神社。岩淵郷5村(赤羽根村、下村、袋村、岩淵宿、稲付村)の総鎮守。

この神社は動物がいっぱいです。

こんなラブリーな動物達が集う神社ですが、赤羽八幡神社ホームページによると、明治以降は苦難が続いているようです。

- 明治16年に上野熊谷間の鉄道敷設によって宝幢院とつながっていた敷地を分断された。

- 明治20年、陸軍工兵大隊の大手町からの移駐先に社殿の後背地を管轄していた東京府から差し出されて供出。

- 明治41年稲付に出来た兵器補給廠と東北本線との武器輸送のために現参道に軍用鉄道敷設。

- 大正には東北上越方面との物資輸送増大で旧参道部分に赤羽貨物駅設置。

- 戦後になって昭和60年東北新幹線と埼京線敷設のため、こんどはお山の腹にトンネル貫通。

- 現在も、時代遅れでとうに建設不要とみられる都道85号線道路計画にまた参道と階段が計画線上に掛り、神社は苦慮している最中である。

そうなんです。この神社の下を新幹線が通っているのです!

びっくりですね~

明治の初年ころには四千坪もある大きな神社だったのに。。徳川に愛されすぎて、明治以降の政府に嫌われているのでしょうかね。

ちなみに、この神社が祀られている台地は、武蔵野台地の東北端にあたり、東は荒川沿岸の沖積地に、西は八幡ノ谷に面しています。そして、この境内からは縄文式土器・弥生式土器・土師器が発見されており、縄文時代中期・弥生時代後期・歴史時代の遺跡とされ、八幡神社遺跡と呼ばれていますが、学術調査はまだ行われていないようであり、詳細は不明でだそうです。

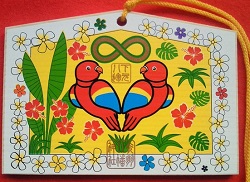

でも最近は関ジャニ∞のファンで賑わっているようですね。

師団坂と、登ったところにある星美学園(地図q)。

明治時代、赤羽八幡神社の境内だったこの場所は、陸軍第一師団と近衛師団の工兵大隊が大手町から移って来ました。その為、この坂を「師団坂」と呼ぶようになりました。それ以来、赤羽の台地には旧陸軍関係の施設の移転・拡張等が相次ぎ、赤羽は陸軍の町となっていきました。

その跡地に1947年に移転してきた星美学園ですが、1983年、新幹線工事中に、15基の古墳、横穴墓群、多数の竪穴住居跡が見つかりました。古墳の石室は、十条の陸上自衛隊の南にある中央公園内の文化センターの東横に移築保存されているそうです。

諏訪神社(地図r)。南北朝時代の1369年、川口の真頂院秀善和尚が創立。祭神は建御名方命。末社は、稲荷神社二社、ハ幡神社、須賀 神社、白山神社、猿太彦神社。庚申供養塔もありました。

猫が寝ているご神木は、秀善和尚が、故郷の諏訪から持ってきた杉だそうです。

この神社も、参道が道で分断されていて可哀想な感じです。

なんと、ここにも水準点がありました!

これは、内務省がそれまでに荒川筋に既設した水準点を補完する目的で、昭和5年の1930年に新に荒川筋に設置された15ヶ所(内2ヶ所は入間川筋に設置)の、水準点のひとつです。

諏訪神社境内の水準点標石のそれぞれの面には、「内務省」「昭和5年」「荒川」「不BM1」と刻まれています。「不」の字に見えるマークは「几(き)号」といって、「不」の字の横棒が標高を表します。「B.M」 とは、水準点を表す英語「ベンチマーク」の頭文字で、その後の1は1号を表し、「荒川1号水準点」という意味合いになります。

記録によれば、諏訪神社境内の基準点を1号とし、荒川の上流方向に向かって水準点の設置が行われています。

やっと新河岸川に戻って来ました。

中の橋 (地図s)。地図にも載っていない新しい橋です。車は通行できません。

今日のラストです。

浮間橋 (地図t)。昭和3年の1928年に、近衛師団工兵隊により開通。現在の橋は1985年に架橋。

この橋も、なんとびっくり、橋の上に、JR埼京線北赤羽駅があります。改札口は、橋の両側に降りられるように、最前部と最後部に2つ設けられています。

更新 2014/08/26

お問合せ

お問合せ