新河岸川を歩こう!

8日目 第2新河岸橋から新河岸川起点まで

今日は、東武東上線上福岡駅から、いよいよ新河岸川起点までを歩きます。クリックすると大きくなる画像もあります。

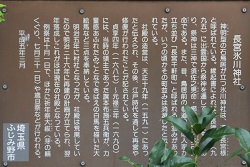

長宮氷川神社(地図A)は、長宮氷川神社縁起書によれば、創立は長徳元年(995年)出雲の国、簸ノ河上、杵築大社(現、出雲大社)よりこの地に遷し奉ると云います。参道が四町十六間(約465m)の長きに及んだので、「長宮さま」と呼ばれ、参道両側には人家が密集して門前町が形成され「長宮千軒町」と称し、大いに繁盛したと伝えられます。祭神は建速須佐之男命、奇稲田姫命、大己貴命。境内社は、八雲神社、諏訪神社、愛宕神社、日ノ宮神社、天神社、八幡神社、稲荷神社、疱瘡神社。

製鉄の民の神社、出雲大社が出て来ました!そして境内社の日ノ宮神社も、日吉権現に関連するという噂も。。そして愛宕神社も。。ここにも天狗様か?!

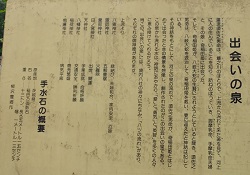

素戔嗚尊と奇稲田姫命にちなんで、素敵なお手水もあります!

近くには上福岡歴史民俗資料館もあります。無料です。面白い資料も置いてあります。

第二新河岸橋(地図B)から上流をみると、大日本印刷と権現山古墳(地図C)が見えて来ます。

権現山古墳は、3世紀後半に作られた前方後方墳と方墳12基からなる古墳群です。

麓の農家の畑から古墳に向かって伸びる神社の参道が見えます。

その他、すぐそばに御嶽神社(地図D)もあります。

ふじみ市の御嶽神社にちょっと雰囲気が似ています。富士塚だったのでしょうか?それとも古墳??

新河岸川の対岸には、桜と紅葉で有名な、室町時代に創建された、曹洞宗蓮光寺があります。

養老橋(地図E)の付近には福岡河岸がありました。

廻船問屋福田屋の建物を使用した、ふじみ野市立福岡河岸記念館(地図F)には、新河岸川舟運についての資料が展示されています。

養老橋をすぎると、旧河道を見る事ができます。

川崎橋(地図G)を過ぎると、九十川の合流点(地図H)が見えて来ます。

九十川の起点は伊佐沼にあり、明治時代までは、新河岸川はこの川が源流とされてきました。

伊佐沼のあたりにも、製鉄の痕跡が多数あります。昔の新河岸川源流探索はまた別の機会に歩きます。

洪水時には、九十川樋門(平成14年竣工)のゲートを閉めて逆流入を防ぎ、九十川排水機場のポンプで、新河岸川へ強制排水されるようです。

九十川合流点の対岸には川越江川の合流点と平成10年8月の浸水被害を受けて造られた調整池(地図I)があります。1周1820mで、距離の表示もついており、手ごろなお散歩・ジョギングコースとなっています。

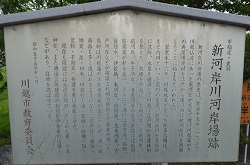

旭橋(地図J)のそばに、上新河岸、下新河岸、扇河岸、牛子河岸、寺尾河岸の5河岸があり、舟問屋が軒を連ねていたそうです。

ブラタモリで紹介された舟問屋「伊勢安」と高瀬舟に乗った河岸です。

近くには日枝神社と観音堂がありました。

日枝神社は、寺尾城(後北条家家臣の諏訪右馬亮の居城)の跡地といわれており、もともとはもともとは観音寺に合祀された山王社でしたが、明治五年に日枝神社と改称して村社となりました。祭神は大山咋神。境内社は、愛宕神社、天満宮、厳島神社(弁財天)、水神。

このあたりの地名は "砂" です。そして、不老川右岸にそって、砂久保、下赤坂と、それっぽい地名が続きます。もしかしてここも砂鉄が取れたのでしょうか?

旭橋を渡り、不思議な看板や、旧九十川の河道らしき跡をみながら歩いてゆくと、

新扇橋(地図K)があります。橋の上からは、不老川合流点が良く見えます。

こうしてみると、新河岸川と不老川が川越台地のへりにそって流れているのがわかります。

このあたりでは、鴨や鷺や鵜や亀などに出会えます。一度だけですが、カワセミも目撃しました。

ここでちょっと寄り道です。岸町の城南中学校脇の武蔵野台地の崖の斜面に、横穴墓が発見されました。(地図L)今は埋め戻しているらしく跡かたもありませんが、全長 7m もあったようで、ガラス製小玉、須恵器、甕片、杯片、土師器、土器片などとともに、壮年期の男性一体の人骨が発見されました。

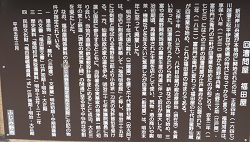

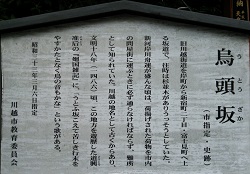

そこを下りて少しゆくと烏頭坂(地図M)があります。説明板によると、旧川越街道の坂道で、新河岸川舟運が盛んな頃は、荷揚げされた荷物を市内の問屋街に運ぶときに必ず通らなければならず、難所として知られていたとの事。戦国時代にはすでにこの名で呼ばれていたようです。

なんで烏の頭なのか不思議に思って色々調べてみると、谷川健一氏の「列島縦断 地名逍遥」によると、ウツとかウトは、狭い谷や洞窟を指す地形地名で、それに善知鳥の字が宛てられた場合が少なくないとの事。ここは切通しではないので、横穴墓と何か関係があるのでしょうか・・・

烏頭坂の途中から崖を登ると熊野神社(地図N)があります。創建は不明、祭神は伊弉諾尊、事解男命、保食命、天照大御神、武南方命、境内社は、月見稲荷神社、御嶽神社、八海山神社、三笠山神社、稲荷大明神、神明神社、秋葉神社、八坂神社、戸隠神社、諏訪神社、三峰神社、榛名神社、霊神、疱瘡神。

なんだか修験道っぽい神社ですね~。国道のそばなのに境内に入ると空気が変わります。

この付近には古墳やら横穴墓やら沢山あり、ここも縄文時代からの聖地だったのかもしれませんね。

新河岸川に戻ります。川越線鉄橋(地図O)畳橋(地図P)を越えると

仙波河岸史跡公園(地図N)があります。

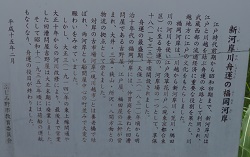

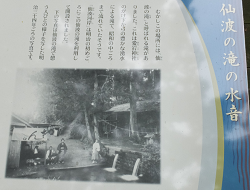

仙波河岸は、明治時代に建設された最後の河岸です。明治から大正にかけて鉄道が整備され、洪水対策の河川改修も行われた為、江戸時代には毎日100艘以上の舟が行き交った新河岸川の舟運も終焉を迎えました。新河岸川のここから上流は、湧水からの細い水路しか無かったようで、昭和初期に赤間川に付け替えられた時に掘削されました。この掘削部は、昔は「新赤間川」とも呼ばれていた事もありました。

ここは愛宕神社の下で、武蔵野台地の崖からは、昔は滝が流れ落ちていたそうです。なんと!大好きな、倶利伽羅不動が祭られています!隣は水神宮です。

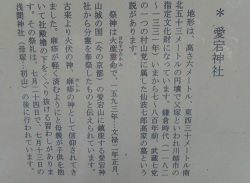

こんな息が切れるような階段を上った先に仙波愛宕神社(地図Q)があります。創建はは不詳ながら、平安時代に山城国愛宕山より分霊を奉斎したともいい、天文9年(1540)川越城大道寺駿河守より許状を得ているといいます。、祭神は火産霊神、境内社は、水神・不動・延命地蔵・倶利伽羅不動。

そしてこの神社は仙波古墳群の男塚に鎮座しています。6世紀頃に作られた高さ6mくらいの円墳です。

狛犬が、らぶりーですね~。

そして国道16号線を渡ってすぐの所には、母塚と言われる富士浅間神社(地図R)も。康平年間(1058-1065年)に源頼義が奥州征伐の途次に創建、祭神は木花咲耶姫命、境内社は、大黒・辨天・疱瘡・金毘羅・風神。

ご神体は富士山らしき塚で、噴火口もあります。塚の入り口にはお猿さん(?)がいます。

古墳に鹿見塚も。古代からの聖地だったのでしょうね。

国道16号線を富士浅間神社と反対方向に向かうと今度は仙波氷川神社(地図S)もあります。当地の豪族仙波氏が延久元年(1069年)に創建、祭神は須佐之男命、相殿は倉稲魂命・市杵嶋姫命、境内社は、八坂社・稲荷社。

なんとここも古墳です。

仙波氷川神社から坂を下り、河岸公園を左手にみながら直進すると滝下橋(地図T)と、新河岸川上流水循環センターが見えて来ます。

ここから新河岸川に戻ります。田島橋(地図U)をすぎ、

国道16号にかかる仙波大橋(地図V)をトンネルで超えると、弁天橋(地図W)まで両岸が桜並木になります。

春はとても綺麗です。

仙波大橋の近くに水の流れる水路を見つけました。川越観音の脇を抜け北側の林の中に湧水があるようです。(地図X)

湧水といえば、龍池弁財天(地図Y)。とても澄んだ湧水池です。

祠の扉は、なぜか鎖でがんじがらめにされ、秩父神社の絵馬がかけられています。この絵馬には、「諸災消除」「鬼門守護」と赤字で書かれ、右側に「つなぎの龍 左甚五郎作」と書いてあります。おお!?左甚五郎といえば、日光東照宮の「眠り猫」!!やはり天海僧正が関係していますね、ここ。

なぜ鎖で縛られているのでしょうね~。不思議です。

ところで、この双子池には竜神伝説の言い伝えがあるそうです。

はるかな昔、この辺は一面の海だったと云われています。仙芳仙人がお寺を建てようとしたところ、この海の主で竜神の化身である老人が現れたので、仙芳仙人は「私の衣を広げただけの土地を頂きたい」と頼みました。老人は承知し、仙芳仙人が衣を波の上に広げるとたちまち数十里の大きさに広がったそうです。老人は驚き「これでは私の住むところがないので、小さな池を残して欲しい」と言ったので、仙芳仙人は小さな池を残し、土仏を作って海に投げ入れると、たちまち海水が退き陸地になりました。そして小さな池の脇に龍神のために弁財天を祀りました。それがこの弁天池と云われています。そして、仙芳仙人が建てた寺こそ「星野山無量寿寺」。今の喜多院です。

喜多院横の日枝神社境内の「底なしの穴」で投げ入れたものは、いつの間にかこの池に浮かんでいたという伝説もあるそうです。

近くに貝塚もあるし、伝説はまったくの作り話ではなく、真実を含んでいるものですね。

古墳ついでに、三変稲荷神社(地図Z)です。ここも喜多院所有の神社です。

ここから、碧玉製石釧・白銅製四神四獣鏡・底部穿孔土器(埴輪壷)などが出土し、4世紀代の県内最古級の古墳と推定されました。ご神木のようなムクノキも立派です。

貝塚橋(地図a)のそばには、小仙波貝塚(地図b)があります。

縄文時代はここまで海だったんですね~。

手作りの看板が面白い。

新河岸川に戻り、巨石の家をすぎると、琵琶橋と新琵琶橋(地図c)です。

きりんさんが覗く、新琵琶橋の銘板には「赤間川」と記載されています。これは、ここから上流は昭和初期に掘削された人口水路だった為だと思われます。江戸時代前期までは、新河岸川は、九十川の流路をたどり、伊佐沼から流れ出していたようです。そしてその伊佐沼に流れ込んでいたのが赤間川で、今の田谷堰あたりから伊佐沼に向かって流れていたようです。

新河岸川の舟運が盛んになるにつれ、武蔵野台地の縁からの湧水を水源とした流れの上流部にも河岸が作られるようになり、明治時代に最後で最上流で川越に一番近い河岸である、「仙波河岸」が作られました。そして湧水の流路も、このあたりの池で終わっていたようです。

新琵琶橋に合流する湧水を見つけました。

国土地理院の土地条件図を見ても、川越市東側の武蔵野台地の崖からは、湧水を水源とする谷がいくつも見られます。

この地図を見、歩いてみて、仙波河岸上流の流れの最上流部はどこなのか考えてみました。

琵琶橋より下流の湧水は、皆、北から南に向かって流れていますが、琵琶橋より北の湧水は南から北、あるいは西から東に流れています。この事から考えて、仙波河岸の最上流部は龍池弁財天の池ではないかなと思っています。

新琵琶橋から少し進むと、遊女川(夜名川・よながわ)と合流します。

水源の浮島稲荷神社(地図d )の周辺は、昔は清水が湧き出る穴が7つある沼地で「七つ釜」と言われていたそうです。その沼地には、一面葦がお生い茂り、遠くから見ると神社が島の様に浮いていることから「浮島稲荷神社」と呼ばれたそうです。

現在でも境内には湧き水を水源とすると思われる池があり、雨の後に行くと、あたりから水が湧き出して流れを作っているのを見る事が出来ます。

七ツ釜には、川越七不思議のひとつ、「片葉の葦」伝説も残されています。

浮島神社は、創建不明、祭神は倉稲魂命。

杉田橋付近(地図e)の歩道橋で、アオサギに出会いました。

杉田橋から宮下橋にかけての新河岸川の流路は、もともとは川越城のお堀だった所を使っているようです。

川越城のお堀の水源は、川越城七不思議によると「天神洗足の井水」とされています。この水源地は城内の清水御門のあたりとも、八幡曲輪(今の川越高校)、三芳野神社付近ともいわれているようです。川越博物館発行の「川越城が知りたい!」によると、西大手門に近い屋敷曲輪のあたりで空堀になっている事から、外堀は川の水を引き込んだものではなく、湧水に依存していたと考えられ、水源は博物館の北側にある谷の最奥部の湧水が考えられるそうです。

川越城の跡地は、市役所、美術館、博物館、川越高校、特別支援学校、初雁中学校、第一小学校、初雁球場、プール、三芳野神社などとなっています。

三芳野神社(地図f)は創建は平安時代、太田道灌親子により、川越城の城内鎮守としたと伝えられています。ご祭神は、素戔嗚尊、奇稲田姫命。相殿は、菅原道真公、誉田別命。境内社は、大国主神社、蛭子神社、稲荷神社。

太田道灌親子は江戸城と川越城両方で、鬼門除けに日枝神社と天満宮(天神社)を設置しています。

童謡「とおりゃんせ」発祥の地だそうです。三角点もあります。川越城七不思議の看板もあります。

新城下橋(地図g)をすぎ、宮下橋が見えてくる所に、古い水門(地図h)があります。

川越城の方に向かって水路が伸びています。

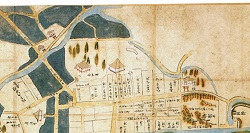

川越博物館発行の「川越城‐描かれた城絵図の世界」掲載の「川越城平面図」(左)、「川越城御城下絵図」(右)によると、この地点は、ちょうどお堀の水源から現在の新河岸川に重なる水路に入る部分にあたります。

せっかくなので、地図上で水源となっている場所に行ってきました。

お堀の段差が残っているのが見えます。いかにも水が湧きそうな地形ですね。

「川越城平面図」をよく見ると、川越城のお堀が、遊女川を介して喜多院+東照宮と繋がっているではありませんんか!?

川越市博物館のジオラマでは、喜多院の水路は遊女川にのみ繋がっています。

実際はどうだったかわかりませんが、土地条件図と歩いてみた感じでは、東照宮と喜多院の間にある湧水の池を水源として、東照宮と喜多院の周りをお堀のように巡り、浮島稲荷の湧水を合わせて遊女川となった事は納得できる感じです。そして、「川越城‐描かれた城絵図の世界」掲載の他の絵図でも、川越城の南側に大きな池が描かれていますが、半分の絵は池と堀は繋がっており、半分は繋がっていないので、お堀と遊女川が繋がっていたかどうかは謎のままです。

今まで何度も訪れていた喜多院に湧水があり、それが新河岸川に流れ込んでいたとは新発見でした。

宮下橋から左を見ると、氷川神社(地図i)の大鳥居が見えます。

創建は約千五百年前、古墳時代の欽明天皇二年に創建されたと伝えれらています。室町時代に太田道真・道灌父子によって川越城が築城されて以来、城下の守護神・藩領の総鎮守として歴代城主により篤く崇敬されました。 ご祭神は、素戔嗚尊、奇稲田姫命、脚摩乳命、手摩乳命大己貴命。境内社は、八坂神社、人丸社、稲荷社二社。

ご祭神が素戔嗚尊だからでしょうか、ご神紋は「八雲」です。

樹齢600年のご神木は、平成23年の台風で1本が倒れてしまってとても残念ですが、今でも素晴らしいです。

境内には湧水があり、人形(!!)が流せます。。。

そして、柿本人麻呂神社と、子の権現社が!!

谷川健一氏の「靑銅の神の足跡」によると、柿本氏族には鍛冶氏族としての性格がみられるとの事。

そして、川越氷川神社は、武蔵国一の宮、大宮氷川神社を勧請したものと伝えられていますが、大宮氷川神社といえば、物部氏!大宮氷川神社の摂社の、門客人神社(アラハバキと読む!)のご祭神は脚摩乳命、手摩乳命で、川越氷川神社のご祭神。とすると、もともとこの地はアラハバキが祭られていたのかも!?。

そして子の権現まで出てくるとなると、もう製鉄関係でしょうね。この神社。

いろいろ興味の尽きない神社です。

氷川神社の北東の角に氷川橋(地図j)があり、旧上尾街道の看板があります。坂の途中に湧水があったことが記されています。

またしても「川越城平面図」をよく見ると、お堀とは繋がっておらず、今の新河岸川の水路を逆流し、田谷堰のあたりで、赤間川に合流しているではありませんか!

昭和32年に川越の和菓子店「亀屋栄泉」さんが、戦没者慰霊のために約300本の桜の苗を寄贈したことに始まったと言われる、見事な桜並木を過ぎると、田谷橋と堰(地図k)が見えてきます。

田谷堰は、昭和13年に、仙波河岸から川越城のお堀、氷川神社からの湧水の水路を掘削し、伊佐沼へ流れていた赤間川を新河岸川へ付け替えた工事の際に建設された取水堰です。河川改修によって農業用水として使われていた旧赤間川の水量が減ってしまった為、水量確保のために作られました。

ここ田谷堰を最上流として、約1Kmごとの間隔で城下堰、小仙波堰、滝下堰の計4基が建造されまいたが、現存するのは田谷堰のみとなっています。

同時に作られた田谷橋には、「新赤間川」の名前があります。

旧赤間川の水路への古い水門も残っています。

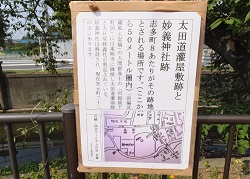

田谷堰と道灌橋(地図l)のあたりに太田道灌の屋敷があったようです。

道灌橋には、太田道灌の山吹の逸話にちなんだ短歌「七重八重 花は咲けども 山吹の実の一つだに なきぞ悲しき」が欄干に飾られています。

東明寺橋(地図m)のたもとには、ご神体が石器時代の石だと言われている、神明神社があります。創建やご祭神などは不明なのですが、鳥居に、「享保十二丁未年」と書いてあるので、江戸時代にはこの地にあった事がわかります。

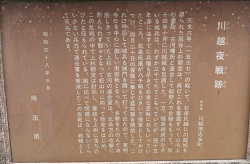

東明寺橋の名前の由来になった、時宗 稲荷山称名院東明寺は、室町時代の川越城をめぐる川越夜戦(日本三大紀州の一つ)の激戦地だった場所です。8万の連合軍に対し、3千の北条軍が勝利しました。境内には、遺骸を収めた富士塚が残っています。

東明寺橋から坂を上ってゆくと、天狗伝説や、不思議なお地蔵様のいらっしゃる、曹洞宗 青鷹山 慈眼院 広済寺(地図n)もあります。

坂下橋を過ぎると(地図o)浄土宗 来迎山 紫雲院 大蓮寺が、

高沢橋(地図p)を過ぎると、浄土宗 寿晶山 了心院 見立寺が右岸に現れます。

これは、いざという時、寺に兵士を配置して、川越城の守りとする為だったと言われています。

石原橋(地図q)とその次の橋あたりは川に下りられるようになっています。

お茶屋橋(地図r)の先で真土川が合流しています。

合流を過ぎると、黄金橋です。(地図s)

昭和36年(1961)竣工ですが、銘板は赤間川です。

黄金橋!?由来は???

住宅地の間の小さな橋を過ぎ、国道15号線の三日月橋(地図t)、

月吉陸橋下の小さな橋を過ぎると、東武東上線赤間川橋梁(地図u)です。

大正3年の1914年開通。開通当時の赤レンガが残っています。

ここも赤間川ですね。

観音下橋(地図v)を過ぎ、JR川越線橋梁(地図w)を超え、

八幡橋(地図x)を過ぎると、水路の合流点に新河岸川起点(地図y)が見えてきます。

花崗岩の新しい起点標石です。ここから上流が赤間川となります。

岩淵水門の先で隅田川に合流するまで、36.4 km の起点がここです。

歩き始めてここまで書くのに2年もかかってしまいましたが、本当に発見続出の楽しい旅でした。

おまけ。

この先新河岸川は赤間川と名前を変えます。もともとの赤間川の水源は入間川の伏流水でしたが、今は、入間川笹井の取水口から水を取り込み農業用水として利用されています。

更新 2019/05/05

お問合せ

お問合せ