新河岸川を歩こう!

2日目 白髭橋 から 岩淵水門まで

白髭橋。大正3年の1914年開通。現在の橋は昭和6年の1931年架橋。

白髭の名は、天暦5年の951年に創建された縁起のある向島白髭神社に由来しているそうです。平安時代頃は、このあたりが隅田川の河口だったようです。

左 浸水対策用の雨水ポンプが設置された、東白髭ポンプ場。博物館かと思ってしまいました。。

右 貨物専用駅の隅田川駅。もともとは常磐炭鉱の石炭輸送の為に作られたそうですが、現在は、ヤマト運輸なども利用している、鉄道コンテナ輸送の重要な路線となっているようです。

隅田川駅では、電気機関車もディーゼル機関車も活躍しています。

白髭橋から水神大橋にかけての川岸はサンクチュアリ区域として保護されているようです。鷺が飛んでいるのも見ました。ボラやエビも生息しているなら、鷺も生きていけるのでしょうね。

左 水神大橋。1989年年開通。

もともと 「水神の渡し」があった場所で、近くにある隅田川神社が水神を祭っているため、水神とついたそうです。

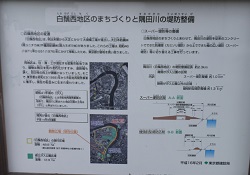

右 平成18年に完成したスーパー堤防の前の昭和50年に完成した防潮堤。

千住汐入大橋。2006年開通。昭和40年頃まで「汐入の渡し」が残り、隅田川では最も最近まで運行されていた渡しでした。

隅田川が蛇行している部分は、汐入と呼ばれ、明治から大正時代にかけて、ユニチカやカネボウの工場がり、その後住宅地や町工場などがたて込んでいましたが、1988年から、防災対策の為、東京都が再開発を始め、現在のマンション群に生まれ変わったそうです。

河原に弟切草が咲いていました。このあたりは広々として、思わず走りたくなる、気持ちの良い堤防上の道です。弟切草も咲いていました。そういえば、隅田川の河口からこのあたりまで、高圧電線鉄塔がありません。川越では、川から見渡す景色の中には必ず高圧電線鉄塔が有り、空を区切る黒い線がちょっと悲しかったりします。

常磐線(2004年架橋)、営団地下鉄日比谷線(2000年架橋)、つくばエクスプレス(2006年開通)の橋梁が並んで3本かかっています。TXの架橋の為に、邪魔な古い常磐線の橋を掛け変えて、その後TXの橋を作っています。なんで1本にまとめなかったんでしょうね?

右 近くには日比谷線の車両基地があります。

左 3橋梁の袂を下から見たところ。

日枝神社。鎌倉時代の1316年創建。

江戸時代、参勤交代の途中に虫歯の痛みに耐えかねて切腹した清兵衛さんを祭った事で、山王清兵衛とも呼ばれたそうです。

以前、みなとみらい駅の近くにある「歯の博物館」の展示を見たのですが、江戸時代、虫歯で悩む人々は、痛みがうすれるように、神仏に祈願したそうです。『江戸神仏・願懸重寶記(がんかけちょうほうき)』には、どのお寺社が、どんな病気に効果があるか、詳細に書かれていました。虫歯を治療できなかった当時、偉い人から庶民まで、虫歯には苦しめられた事でしょう。あ~考えるだけで痛い。。。

千住新大橋。文禄時代の1594年に隅田川で一番最初に開通。現在の橋は、下り専用橋は昭和2年の1927年、上り専用橋は1973年に架橋

徳川家康が天下を取る前に作られた橋です。江戸時代の初期においては、江戸城の防衛の為、隅田川(江戸時代は荒川)には、この橋以外の橋は架けられていませんでした。そして、日光・東北方面につながる街道に架かる橋は千住の大橋だけだった為、大橋と呼ばれ、日光街道・奥州街道の第1宿として千住宿が整備され、発展ました。後に松尾芭蕉の「奥の細道」の出発点としても知られるようになります。

なぜ家康は最初に、この橋を作ったのでしょうね。理由を知りたくなります。

熊野神社です。平安時代の創建です。古い神社です。荒川西遷前も、このあたりで入間川と隅田川が合流していました。

千住大橋を架ける時、関東郡代・伊奈忠次がここで成就を祈願したそうです。今ちょうど「講談 大久保長安」(半村良 著)を読んでいるのですが、伊奈"熊蔵"忠次氏も顔を出すのですよね~。このお方は、波乱の半生の後、45歳から利根川の東遷事業など、水浸しの沼地だった関東南部の治水工事に力を揮いました。

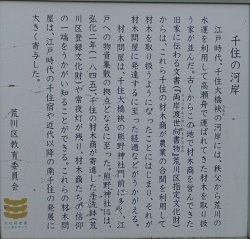

そしてまた、ハイキングで訪れる奥武蔵の山の美しい杉や檜が、江戸の大火や関東大震災の復興用材として、江戸・東京を支えていたとは。西川材(現飯能市・日高市・毛呂山町・越生町)の筏が、川越を通り、ここに届いていたんですね~。

それに記録によると、甲府から江戸へ葡萄や生糸が、熱海から江戸経由で志木へは樽詰めにされた温泉も送られていたそうです。江戸時代の人も自宅で温泉に入りたかったのかな。随分色々な物を運んでいたんですね。

しばらく川沿いの道が無い為、住宅地を歩きます。

天王公園は立派な滝がある、下野国(栃木県)皆川藩(米倉氏)下屋敷跡に作られた公園です。近くには、平安時代の795年、役小角の高弟の国珍が創建したと伝えられる素戔嗚神社があり、江戸時代の地図には「飛鳥社小塚原天王宮」と記載され、「てんのうさま」と呼ばれていたそうで、そこからこの公園の名前ついたらしいです。

道を挟んだ隣には、平安時代末期の999年に恵心僧都源信が天台宗寺院として開基したと伝えられる、誓願寺があります。境内には、徳川家康が巡覧した際に腰掛けたという榎があったそうで、現在は親の仇討ちをしたという子狸の伝承を残す狸塚、などがあります。

沢山の子供達が水遊びをしていました。

左 東京電力送電橋(手前)と千住水道橋(奥)。

右 スーパー堤防の設置場所の図。

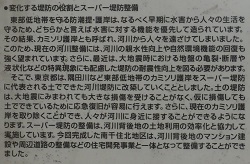

隅田川沿いに戻りました。カミソリ堤防が途切れて、スーパー堤防に変わりますが、500m程で終わり、又々カミソリ堤防に戻ってしまいます。このあたりまで鴎が飛んで来ていました。

京成本線隅田川橋梁 昭和6年の1931年開通?

ここからまた、住宅地に入ります。道沿いに、故事を伝える看板や、記念碑がありました。

尾竹橋 昭和9年の1934年開通、現在の橋は1992年架橋。

ここからスーパー堤防となります。は~、空が広くなってすっきり。荒川が近づき、堤防の上を走る自転車が見えるようになります。

東京都交通局日暮里・舎人ライナー 隅田川橋梁(2008年開通)と、尾久橋(昭和7年の1932年開通、現在の橋は1992年架橋)

隅田川と荒川の間に足立小台駅があります。日暮里・舎人ライナー、眺め良さそうですね~。乗ってみたい。。。

小台橋、昭和8年の1933年開通、現在の橋は1992年架橋。

尾久橋から見ていたら隅田川沿いの道はカミソリ堤防が続いていて、息苦しい感じだったので、ひよって隅田川と荒川の間の荒川堤防に来ました。

ここから見ると、いかにこの地区の海抜が低いか実感できます。荒川堤防は、ビルの3階~4階の高さにあります。

豊島橋(大正14年の1925年開通、現在の橋は2001年架橋)と首都高速道路中央環状線五色桜大橋(2002年開通)

隅田川と荒川を一気に跨ぐ五色桜大橋は、外回り車線と内回り車線が上下に配置され、このタイプの橋では、世界初の構造だそうです。土木学会田中賞を受賞した橋です。

尾久橋から豊島橋まで蛇行して荒川から離れていた隅田川ですが、ここでまた荒川に近づきました。2つの川の間は宮城ゆうゆう公園となっています。

日曜日なのにハイパーレスキュー隊が練習していました。この部隊は福島第一原子力発電所の事故現場にも出動したそうです。いつも私達を守ってくれる頼もしい存在ですね。

左 新豊橋 2007年開通

右 新田橋 昭和14年の1939年開通、現在の橋は1968年架橋。

新豊橋を過ぎるあたりまではスーパー堤防が続き、その後カミソリ堤防に戻ります。スーパー堤防のあたりは、高層マンション群が立ち並んでいます。

右 新田橋 1965年開通

橋も堤防もぼろぼろです。鬼アザミなどの雑草も繁茂していました。でも、ここで川鵜を見たんです。びっくり!

いよいよ隅田川と新河岸川と荒川の合流点の岩淵に近づいてきました。

荒川の堤防も見えます。

最後の隅田川の看板を過ぎると・・・

荒川の堤防に上がります。見晴し最高!

新河岸川と隅田川の合流地点です!やっとここまできた~!!

右側に見えるのが、荒川と隅田川を仕切る岩淵水門です。

1987年に建設された、新岩淵水門です。巨大です。。荒川増水時に水門を閉めて、東京を水害から守っています。

大正13年の1924年に建設された、旧岩淵水門です。上から見た写真の看板があったのでパチリ。位置関係が良くわかりますね。

荒川での洪水の水位記録が立っています。一番上は、昭和22年のカスリーン台風の時です。この広い河川敷を持つ荒川で、8.6mまで水位が上がるなんて。。。怖いですね。

ここには、荒川知水資料館(amoa)があります。荒川に関する様々な資料があり、一見の価値あり、です。

次回からいよいよ新河岸川を遡ります。

更新 2014/08/26

お問合せ

お問合せ