新河岸川を歩こう!

梅雨のさなかのある日、突然、「そうだ!新河岸川を河口から源頭まで歩いてみよう!」と思い立ちました。

入間市笹井堰にて入間川の水を農業用水として取水した赤間川は、途中で新河岸川と名前を変え、北区岩淵にて荒川と繋がり隅田川となり、中央区豊海町で海に注ぐ荒川水系の一級河川です。

江戸時代には、江戸と川越を結ぶ大動脈として多数の船が行き交ったそうです。

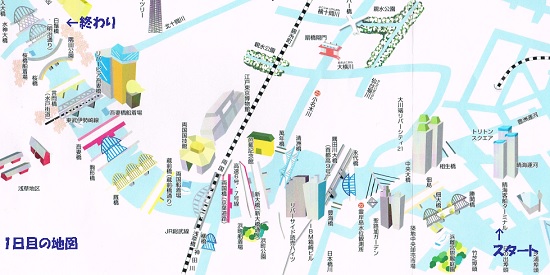

1日目 隅田川河口 から 白髭橋まで

勝どき駅から南に下り、マンション群が切れて倉庫が目立つようになったら、豊海埠頭です。

川下側にはレインボーブリッジが見えます。かもめも飛んでいました。

川上側の対岸には竹芝桟橋が見えます。

中央卸売市場の方に向けた新しい橋が工事中でした。今年11月に完成するようです。

勝鬨橋。1940年に開通。昔は跳ね上がっていたんですねー。

佃大橋。以外と新しい橋です。1964年開通。それまでは渡し船で行き来してたようです。

江戸幕府は防備上の関係で、橋を造らない政策をとっており、隅田川には沢山の渡しがあったのですが、明暦の大火以降防災の為架橋が増え、また関東大震災以降の復興事業として架橋が増えましたが、昭和になっても渡しは残っていおり、1966年「汐入の渡し」を最後に、隅田川の渡しは姿を消したそうです。

住吉神社。佃島鎮守。1646年創建。 祭神は住吉三神と、神功皇后、徳川家康、です。

徳川家康一行が本能寺の変の後、堺を脱出し本拠地三河まで戻る時、摂津の国(現大阪市)の漁民が手助けをした為、家康は漁民と住吉神社神職を江戸に呼び寄せたそうです。 その後家光の時代、隅田川河口の三角洲を埋め立てて島が造られ、漁民達はそこへ移り住み、これが現在の佃島と住吉神社の起こりと伝えられています。江戸幕府は佃島の漁民達に、江戸近海で優先的に漁が出来る様な特権をも与えて保護したと言われています。

隅田川に鳥居が向いています。南西の方角(戌)です。なんでこの方向を向いているのでしょうね。。家光創建、末社に龍神社(龍姫大神/豊玉姫神、於迦美大神、竜王弁財天)、天皇陛下の高御座を模したという八角神輿も気になる。。。

中央大橋。これも新しい橋です。1993年開通。

中央大橋を渡って佃島に入ったあたりは石川島と呼ばれており、1790年「鬼平」として知られる長谷川平蔵が、人足寄場を作り、無宿人等を収容して職業訓練を施したそうです。その後、1853年に江戸幕府に命じられた水戸藩によってこの地に石川島造船所が造られ、明治に入って民間に払い下げられた造船所は石川島播磨重工業に引き継がれ、1979年にこの地での操業を終了しました。そして造船所跡地はその後再開発されて、高層マンションの林立する、現在のリバーシティ21となったそうです。

さすが鬼平! そしてこの地がIHIさん発祥の地だとは、興味深いです。

霊岸島水位観測所。1994年に元の場所から移設。

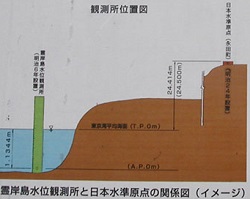

この観測所で計測された基本水準面(A.P)が、荒川、中川、多摩川の水準基準となっているそうです。

そして日本の標高は東京湾の平均海面(T.P)を基準として測られていますが、その基準となる平均海面は、かつてこの水準観測所により測定されたものだそうです。

以下の説明は、国土交通省 関東地方整備局 荒川下流河川事務所の案内板より抜粋しました。

- 日本の近代測量は明治初期に始まりました。当時の測量方法は主要河川の河口部に水位を測るための「量水標」を設け測量を行うときには近くの「量水標」の平均海面データを用いていました。「量水標」の主なものは、明治5年(1872年)に利根川河口の「銚子量水標」が日本初で、翌明治6年(1873年)にここ霊岸島に、明治7年(1874年)に江戸川と淀川の河口にと、全国の主要河川でそれぞれ設置されました。

- 霊岸島水位観測所の零位は、A.P.0m(エーピーゼロ、A.P.はArakawa Peilの略、Peilはオランダ語で「基準」あるいは「標準」の意)と呼ばれるようになりました。

- その後、測量技術などの進歩に伴い、平均海面のデータの全国統一が考えられ、そのとき選ばれたのがここ霊岸島水位観測所だったのです。

- <東京湾平均海面と日本水準原点>

- 平均海面を算出するために霊岸島水位観測所で明治6年(1873年)6月から明治12年(1879年)12月の間、4ヶ月間の欠測を除き6年3ヶ月の毎日の満潮位と干潮位を測定しその平均値を求め、さらにその平均値を算出したのです。そのときの値が霊岸島水位標の読み値で1.1344mでした。これを東京湾平均海面すなわちT.P.0mとし全国の高さの基準として定めたのです。そしてその後の明治24年(1891年)5月に東京都千代田区永田町に「日本水準原点」が設置され、このとき霊岸島水位観測所から原点までの水準測量を行い、日本水準原点の高さ24.5000mを基準点としたのです。しかしこの値は、大正12年(1923年)に起きた関東大震災の影響により昭和3年(1928年)に24.4140mに改訂され現在に至っています。

- <現在の霊岸島水位観測所>

- 日本の水準原点を生んだ霊岸島水位観測所も、その後の東京湾の埋立てや隅田川の河川水の影響があり、水準原点の検証をするための観測所としては、理想的な位置とは言えなくなり、現在では神奈川県三浦半島油壺の観測所にその機能が移されています。

- 現在の霊岸島水位観測所は、荒川水系の工事実施基本計画や改修計画の策定及び改訂のための基礎データの観測を続けていますが、隅田川のテラス護岸の施行に伴い平成6年(1994年)5月に元の位置から約36m下流に観測所を移設しました。

- 元の観測所の位置には、その歴史的経緯を長く後世に伝えるため、観測柱を正面にシンボル柱として設置しました。また、新しい観測所の3角形のフレームは、土木や建築の設計図などに高さを表す記号として用いられる▽をイメージし、その下端部はA.P.0mを指し、その一辺の長さは観測所位置のある東経139°47’にちなみ13.947mとしています。

- 観測室については、斜方十二面体という形で立方体それぞれの面に勾配45°の四角錐を付加したような形をしていて、川に沿って視点を移動していくと正方形、正六角形、八角形と変化して見えるものです。

国土交通省のホームページ上で、霊岸島観測所のリアルタイムデータを見る事ができます。

永代橋。徳川綱吉の時代1698年開通。現在の橋は昭和2年1928年架橋。赤穂浪士が討ち入りの帰りに渡った橋だそうです。

この橋以降、しばらくは、耐震補強工事で、橋の下の遊歩道が通行止めとなっていました。

清州橋。1928年開通。近くに小名木川の合流があります。

小名木川は徳川家康が江戸に来て最初に手を付けた工事で、当時塩の産地だった行徳と江戸を結ぶ為、波打ち際を掘り、掘った土を海側に盛り上げる工法で作った人口の運河です。

この場所は当時、隅田川の河口でした。

江戸から昭和戦前まで、物流の幹線運河だったそうです。

左 新大橋。元禄時代の1693年開通。

新大橋近くの深川に住んでいた俳人松尾芭蕉が新大橋架橋を喜んで詠んだ句

初雪やかけがかりたる橋の上 有難やいただいて踏む橋の霜

明治の1912現在位置に鉄橋の新大橋架橋され、関東大震災と太平洋戦争の大空襲にも耐え、 60有余年の間使命を十分に果たして、1977年、現在の橋に架けかえられたそうです。

右 首都高速6号,7号線橋梁

両国橋。徳川幕府成立以来、最初に架けられた橋で、明暦の大火後の1660年開通。現在の橋は昭和7年1932年架橋。

神田川に架けられた柳橋橋。元禄11年の1698年開通。現在の橋は昭和4年1929年架橋。

付近には隅田川を巡る屋形船が沢山停泊していました。

左 総武本線隅田川橋梁。昭和7年の1932年架橋。

右 蔵前専用橋(電話線と水道管、手前 白 1967年架橋)と蔵前橋(後ろ 黄色 昭和2年の1927年架橋)と水上バスヒミコ。 しかし、このヒミコの形ってびっくりですね。

左 厩橋。それまでこの付近にあった 「御厩(おんまい)の渡し」 に代わって明治7年の1874年に開通。現在の橋は昭和4年の1929年架橋。

右 駒形橋。「駒形の渡し」に代わって昭和2年の1927年架橋。

吾妻橋。安政3年の年の1774年開通。現在の橋は昭和6年1931年架橋。

吾妻橋といえば、やっぱりこれ、アサヒビールでしょう。最初に見た時は、はなんじゃらほいと思いました。私は20年以上前に、このビルが建つ前のアサヒビアホールに行った事があります。銀座のライオンとは違い、相撲のテレビ中継が流れ、庶民的な雰囲気だった事を懐かしく思い出します。

左 東武鉄道隅田川橋梁。昭和6年の1931年架橋。

右 言問橋。昭和2年の1927年架橋。

言問橋の由来は、平安時代の六歌仙の一人、在原業平が、当時湿地帯が広がる辺境だったこの地に左遷され、はるばる隅田川の畔までやってきた時、鳥の名に託して都の恋人を偲んだ、という伊勢物語の故事にちなんでいるそうです。

「名にしおはば いざ言問わん都鳥 わが思う人はありやなしやと」

都鳥とはユリカモメのことだそうです。

その頃は隅田川が武蔵国と下総国の境でした。スカイツリーも、武蔵国に属していたことになります。だから高さ634(むさし)メートル??

左 桜橋。1985年架橋。隅田川唯一の歩行者専用橋でX型をしています。

右 白髭橋。大正3年の1914年開通。現在の橋は昭和6年の1931年架橋。

白髭の名は、天暦5年の951年に創建された縁起のある向島白髭神社に由来しているそうです。照明もアーチも美しい白い橋です。

雨が降ってきたので、ここで今日の散歩はおしまいです。

更新 2014/08/26

お問合せ

お問合せ