新河岸川を歩こう!

6日目 柳瀬川合流点から南畑橋まで

今日は、東武東上線柳瀬川駅から柳瀬川を下ってゆき、新河岸川合流点から南畑橋まで歩きます。クリックすると大きくなる画像もあります。

柳瀬川には野鳥がいっぱいです。カルガモとアオサギ。

チュウサギとツルボの花。

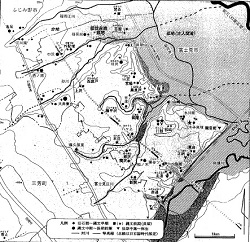

志木市役所は、新河岸川と柳瀬川の合流地点に建っています(地図A)。雲形の石のは、「空相」と名付けられた、市庁舎建設記念モニュメントで、「東洋の根源的思想の空を顕す相」という意味だそうです。褶曲の具合が良く見える、良い石です。

道を挟んで向かい側には、明治10年(1877)に建てられた「村山快哉堂」という木造二階建て土蔵造りの店蔵があります。もともとは、本町通り沿いにあった薬店でしたが、平成6年に村山家が建物を取り壊すことになったため、復元移設されました。

新河岸川舟運の歴史と書かれた説明板もあります。

「埼玉のパナマ運河」と呼ばれた、「いろは」水門(宗岡閘門と洗堰)の説明も書いてあります。

また、市役所交差点そばと、いろは橋を渡った所には、「いろは樋」の復元模型などがあります。

水の便が悪かった野火止台地の飲料水・灌漑用水として明暦元年(1655)に開通した野火止用水(伊豆殿堀)は、玉川上水の取り入れ口の小川村(現小平市)から新座郡引又村(現志木市)までの約24キロメートルを流れ、最後は新河岸川に落ちていました。

いろは樋とは、野火止用水を引又(現志木市本町)から宗岡へ引くために考案された筧でした。徳川三代将軍家光の時代、宗岡が灌漑用水に乏しいので、新河岸川へ落ちていた伊豆殿堀の水を新河岸川の上に木樋をかけて宗岡に引いたものです。その樋が、48継ぎであったので「いろは樋」と呼ばれるようになりました。昭和41年志木市内の伊豆殿堀は下水路となり、いろは樋はその機能を失いました。

いろは樋の跡のすぐ近くにある、宗岡天神社(地図B)。創建不明。ご祭神は菅原道真、相殿は天照大御神、春日大神、八幡大神、境内社は伊都岐島神社、稲荷神社、八坂神社、阿夫利神社、水神社、大杉神社、御嶽神社、辨財天社。

五穀豊穣の神として、地元の人々から信仰されてきており、参道付近にはJAがあります。

創建の口伝として、一説では江戸の湯島天神を分祀したものといわれており、一方では近世初期にこの地を支配し、後に代々名主主役を務めていた木下氏の先祖にあたる山口大膳が山口(現所沢市)から来住した際に出身地の氏神を分祀してきたという説もあって、定説はありません。

境内社に大杉神社がありますね。天狗様だ。

所沢市山口といえば、柳瀬川流域ですが、柳瀬川流域の地名は「金」に満ちています。(源流は金堀沢だし、清瀬にも、金山公園がある!)ここも何か金属に関係するのかな??

袋橋(地図C)には弓を持った武者のレリーフがありました。鎌倉街道が近いからでしょうか。。

近くに、千光寺と宿氷川神社があります。

真言宗青龍山観音院千光寺(地図D)は 紀伊國高野山の法印承興が天慶4年(941)開基、本尊は不動明王。

志木市教育委員会の説明板によると、浦和市大久保の安保氏が、銅製の仏具「鰐口」を奉納した可能性があるそうです。安保氏!?安保氏の故郷は埼玉県神川町、鉱山もあります。浦和の大久保(羽根倉)も砂鉄に関係ある場所。

そして宿氷川神社(上ノ氷川神社)は、千光寺を中興した権大僧都善海が、武蔵国一の宮氷川神社(大宮氷川神社)を分祀して承暦2年(1078)創建、ご祭神は須佐之男命、相殿は奇稲田姫命、大己貴命、境内社は稲荷社。ご神体は石臼と伝えられています。石?鉱物関連?

分祀元の大宮氷川神社も、神主家が物部氏と伝えられており、荒脛巾(アラハバキ)も祭られており、金属との深い関係が見え隠れする神社です。むむむ。これはこのあたりも金属が関係しているのか???

国道254号にかかる岡坂橋(地図E)の近くに川鵜がいました。

岡坂橋を越えて少し先に、水神碑(地図F)があります。富士見市のページによると、この碑は、明治35年(1902)に、水子・南畑・宗岡村の漁業組合関係者などによって建てられたそうです。

対岸には山下河岸があり、江戸方面からは塩や糠・灰・下肥が、所沢・三芳方面からは穀類・薪・野菜などが取引されていたそうです。

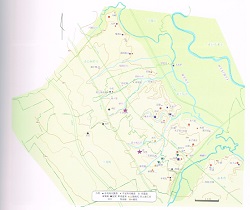

木染橋を渡り南西に少し行くと水子貝塚公園があります。(地図G)

水子貝塚は、縄文時代前期(約5500~6000年前)の貝塚で、昭和44年(1969)国の史跡に指定され、平成6年(1995) 『縄文ふれあい広場 水子貝塚公園』として開園しました。資料館も併設されています。

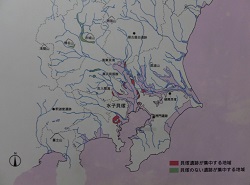

展示パネルによると、縄文時代の海岸線は随分内陸にまで達していた事がわかります。

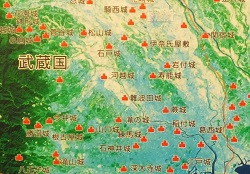

この資料館では、なんと、「文字 鉄 仏教」という、平成18年度企画展の解説図録が販売されており、そこに、富士見市の製鉄遺跡の地図が掲載されているのです!

それは、砂川堀周辺にいくつも存在しています。砂川。。鉄は真砂とも呼ばれますよね。砂鉄が取れる川だから砂川?

う~ん、これは、砂川堀も歩いてみないと!

あと、縄文遺跡地図もコピーを頂けるので、それとも見比べると興味深いです。

また、蛇紋の縄文土器も展示されています。蛇は鉱山の象徴神とも言われていますよね~。

とにかく、一見の価値ある資料館です。

木染橋に戻ります。(地図H)。途中の商店街の看板が縄文してました。

木染橋付近からは、新都心が良く見えます。真ん中に見える道(地図I)が、旧新河岸川当時からの堤防である木曽目堤です。

富士見江川の合流点(地図J)をすぎ、国道254号線第一新河岸橋(地図K)を再び越えた先、

氷川神社の裏(地図L)に、山形樋管があります。

下南畑氷川神社は、大宮氷川神社を分祀して室町時代の文安元年(1444)創建といわれ、ご祭神は須佐之男命、境内社は稲荷社。

こちらもご神体は石剣と伝えられています。石と剣だ!

そして、上南畑氷川神社に向かうべく歩いていると、金錯稲荷社(地図M)が!!!

いろいろ調べたのですが、創建ご祭神どちらも不詳です。新編武蔵風土記稿に記載があるので、それなりに古い神社だと思われますが。。

「金錯」でググってみたら、なんと、埼玉古墳群の稲荷山古墳から出土した鉄剣が、「金錯銘鉄剣」と言うそうで、「金錯」とは「金象嵌」という意味だとの事。鉄と金だ!!!!

なんかすごい事になって来たぞ!わくわく!!

交差点で難波田城(地図N)の案内板があったので、ついでのつもりで訪れたのですが、これもびっくり、難波田氏は、村山党の中心である金子氏の支族が、鎌倉時代に難波田の地を与えられたのが始まりといわれているとのこと。

村山党の金子氏!?うわ~バリバリ製鉄民のお城じゃないですか!

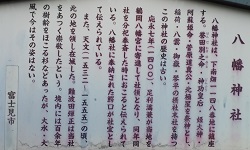

難波田城公園で、雨がザーザー降って来た為、一休みしつつ、地図を眺めると、近くに「八幡神社」が。八幡神も鉱物神。嬉しくなって、雨が小降りになるのを待たずに、南畑八幡神社(地図O)へ。

応永七年(1400)足利満兼が当地を鶴岡八幡宮に寄進して社領となり、同年同社を分祀。ご祭神は誉田別之命、神功皇后、姫大神、阿蘇姫命、菅原道真公、北極星。境内社は稲荷社、八雲社、御嶽社、琴平社、庚申社、天神社。

予感的中!鉱物神の妙見様がいらっしゃる!

上南畑神社に向かう途中にも、あたご様(地図P)に出会いました。

こちらも鉱物神!天狗様だ!

やっと上南畑神社(地図Q)に到着。創建時期は不詳ですが室町時代と伝えられ、明治41年(1908)に明石氷川神社、雷電神社、稲荷神社、蛇木神社、須賀神社を合祀し、明治42年(1909)上南畑神社に改称、それ以前は水越明神社と呼ばれていたそうです。蛇木神社のご祭神は須佐之男命。そして、明石氷川神社は柿本人麿らしい。

おお、柿本人麿も鍛冶氏族と言われるお方!

そして上南畑神社の隣には真言宗智山派の密樹山金蔵院(地図R)が、そしてすぐ南には、善福稲荷社(地図S)が!

善福といえば吉野山の井光井戸のある高野山真言宗善福寺が思い出されます。ここも鉱物神に関係あるのか!?

寺社だけではなく、国土地理院電子国土WEB上にある地形図を見てみると、このあたりには、山場、市金、鼠橋など、金属に関連ありそうな地名がいくつも見えます。

南畑橋(地図T)に着きました。

今日の新河岸川歩きはここまでです。金属の符牒いっぱいの1日でした。

更新 2014/11/28

お問合せ

お問合せ